3月といえば、皆さんは何を連想されるでしょうか?

3月は、年度の最終月。

学生にとっては、学年の終わりであもり卒業式の月ですね。

そして、3月中旬には桜前線が日本列島を北上し、季節はまさに春爛漫。

3月といえば?の一言から、次から次に色々と連想されるものですね。

そこで本日は、「3月といえば」から連想する事柄や行事・記念日などを総まとめでお届けします!

ぜひ、最後までご覧くださいね。

3月といえば○○!

では、早速、“3月といえば”から連想されるものには、どんなものがあるのか見ていきましょう!

なお、単に紹介しても面白くないので、過去5年に新聞各紙に掲載された回数が多い順にランキング形式でご紹介しますね。(え?それも大して面白くない?)

| 順位 | 3月といえば○○ | 掲載回数 |

| 1位 | 年度末 | 92,138回 |

| 2位 | 卒業式 | 39,848回 |

| 3位 | ひな祭り | 16,697回 |

| 4位 | 彼岸 | 11,396回 |

| 5位 | 春休み | 9,535回 |

| 6位 | 花粉症 | 7,160回 |

| 7位 | 春一番 | 3,502回 |

| 8位 | ホワイトデー | 2,787回 |

| 9位 | 桜前線 | 2,129回 |

| 10位 | 春分の日 | 1,399回 |

日経テレコン過去5年間(2013/11/27~2018/11/26)の全国80紙の記事から検索

実は、このランキングから、その被害の大きさや今も被災されている方がいらっしゃることから、あえて2011年の3月11日に発生した「東日本大震災」を外しています。

ちなみに、過去5年間に東日本大震災が新聞紙上に掲載された回数は、582,129回。

甚大な被害があった震災ですので、3月以外の月の掲載回数も軽くひな祭りを超えていました。

ただ、年々掲載回数が少なくなっている様子も見て取られ、、、

2019年で震災発生から8年が経ちます。

月並みですが、改めて忘れてはいけないと思いました。

少し真面目モードになってしまいました!

では、ご紹介したランキングも踏まえつつ、3月といえばから連想される事柄やイベントを順番にご紹介していくことにしましょう!

3月とはこんな月です

今でこそ、月は1月から順番に12月まで数字を付けて呼びますが、かつてはそれぞれを月名で呼んでいました。

通説によると、「木草(きくさ)弥生い茂(やおいしげる)月(つき)」が、縮まって”弥生(やよい)”になったと言われています。

「弥生」の意味は、

ですので、草木がいよいよ生い茂る月となります。

他の月の月名には、通説以外にも色々と説があったり、由来もよく分かっていなかったりしますが、「弥生」はほぼ異論がないという珍しい月名です。

英語では

3月は

Marchです。

古代ローマでは1年は3月から始まりましたので、3月は1年の暦の最初の年でした。

ローマ神話の軍神マルス(Mars)から、Marchと呼ばれるようになりました。

それでは、続いて3月の暦について見ていきましょう。

3月の暦(こよみ)と祝日

年が明けてから3月までは、「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」という言葉があるように、あっという間に過ぎ去るように感じられる期間。

気づけば、1年も4分の1が終わるわけですから、大人になればなるほど、”もう3月が終わるのか”と妙な焦りを感じるようになった気がします。

では、そんな3月の暦上の行事と祝日を確認していきましょう。

春分

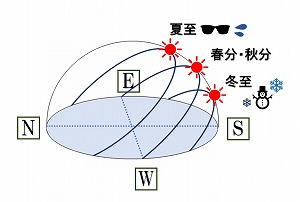

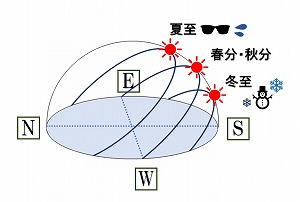

毎年3月21日ごろが春分の日。

春分の日から約2週間が春分の期間です。

春分の日は、太陽がほぼ真東から昇り真西に沈むため、昼と夜の長さがほぼ同じ時間になります。

同じ現象が起こるもう一日が、9月23日ごろの秋分の日ですが、春分の日と秋分の日は、ともに祝日に定められています。

彼岸

春と秋の年に2回のお彼岸は、多くの人が家族そろってお墓参りをされる期間ですね。

お彼岸の期間とは、春分の日・秋分の日と、前後3日を合わせた7日間のこと。

彼岸の始まりと終わりの日、真ん中に当たる春分・秋分の日には呼び名があります。

ポイント

- 彼岸の最初の日 ⇒ 彼岸の入り

- 春分の日・秋分の日 ⇒ 彼岸の中日(ひがんのちゅうにち)

- 彼岸の最後の日 ⇒ 彼岸の明け

春分と秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日。

仏教では、亡くなった人が住む世界を彼岸(ひがん)と呼び、西の彼方にあると信じられていました。

真西に太陽が沈む春分と秋分の日は、彼岸とこの世(此岸:しがん)が最も近づく日であり、先祖を供養する気持ちがあの世に届きやすいと昔の人は考えていました。

仏教の太陽信仰が2つが結びついて、誕生したのが彼岸のお墓参りの習慣です。

社日

社日は、雑節という暦の一つで、春分と秋分の日に最も近い”戊(つちのえ)の日”のことです。

「社」とは、生まれた土地の守護神、つまり「産土神(うぶすながみ)」を意味し、春と秋、それぞれに意味があります。

ポイント

- 春の社日は「春社」 ⇒ 産土神様に、五穀の種を供え豊作を祈願

- 秋の社日は「秋社」 ⇒ 産土神様に、収穫を迎えた感謝を伝える

春分の日の前の戊の日と後の戊の日が、同じ日数差の年は、前の戊の日が「社日」になります。

ちなみに2020年の「春社」は、3月16日(月)です。

祝日

3月の祝日は、3月21日ごろの春分の日です。

「国民の祝日に関する法律」

- 3月20日あるいは21日 春分の日

自然をたたえ、生物をいつくしむ日。

春分の日は、太陽が黄経0度の春分点を通過する日です。

地球が太陽の周りと1周する時間は約365日と6時間。

1年の長さは365日ですので、春分の日がその年によって1日前後します。

春分の日と秋分の日は、太陽の動きで日が決まりますので、日にちが決定するために次のプロセスを経ます。

- 2月1日に国立天文台が翌年の暦象年表を官報に公表

- 閣議決定を経て、翌年の春分の日と秋分の日が正式に決定

計算上は翌年以降、太陽がいつ春分点・秋分点を通過するかは分かっているのですが、正式に祝日が決まるのは、翌年の春分と秋分の日までです。

3月の行事など

ひな祭り

3月3日は、女の子の健やかな成長を願う桃の節句、ひな祭りです。

日本には古くから、紙や土で作った人形(ひとがた)を撫でて穢れや災いを移し、川に流すなどして、禊をする習慣がありました。

禊のための人形(ひとがた)が、しだいに精巧に作られるようになり、宮中で「ひいな遊び」という人形遊びへ発展していきます。

平安時代に、中国から3月上旬に川で身を清め不浄を払うという上巳の節句が伝わると、日本古来の「ひいな遊び」と結びつき、3月3日のひな祭りとして宮中で祝われるようになりました。

江戸時代に入ると、武家社会にもひな祭りが祝われるようになり、やがて庶民の行事と定着していきました。

ホワイトデー

3月14日のホワイトデーは、2月14日のバレンタインデーにチョコレートを貰った男性が、女性にお返しをする日です。

キリスト教の祝祭日に由来するバレンタインデーとは違い、ホワイトデーは日本発祥のイベントです。

ホワイトデーが盛んになったのは1980年頃からですが、我こそは元祖なりと主張している企業や組織が複数あり、本当のところは分かっていません。

また、よく言われるのがホワイトデーのお返しでバレンタインデーの返事をするというもの。

ホワイトデーのお返しの意味

キャンディをお返しに貰うと、「僕も好きです」クッキーをお返しに貰うと、「友達でいましょう」マシュマロをお返しに貰うと、「ごめん、嫌い」 最近はバレンタインそのものに義理チョコや友チョコが増えていますので、お返しの意味も重視されなくなっているようです。

卒業式

日本では、幼稚園はじめ、全ての学校や大学で卒業式がありますが、欧米などでは大学の学位授与式しかないそうです。

日本で学校制度が始まったのは、1872年(明治5年)です。

その当時は、学年を終えるときに卒業証書が授与されていました。(修了試験もあったそうです。。。)

学年終了時の卒業証書授与が、1870年代半ば(明治10年)ごろに、独立した儀式として定着したのが卒業式の始まりです。

現在、卒業式は、学校教育法施行規則で学校行事として定められています。

春一番

春の訪れを告げる風物詩はいくつかありますが、その一つが春に吹く強い南寄りの風、「春一番」です。

気象庁によると「春一番」と呼ぶには次の基準を満たす必要があるそうです。

- 立春から春分までの間で

- 日本海で低気圧が発達し

- 初めて南寄りの強風(秒速8m以上)が吹き

- その後に気温が上昇すること

立春は2月4日ごろですので、早ければ2月中に春一番が吹くこともあります。

桜の開花宣言

3月中旬になると、桜前線が日本列島を北上しだします。

桜前線が到達したかどうかの基準は、気象庁が出す桜の開花宣言です。

観測の対象となる標本木は、主にソメイヨシノという地域がほとんどです。

標本木に5~6輪以上の開花が認められた日が開花日になります。

桜が咲くと、気になるのは雨ですね。

満開のときに雨が降ると、一気に桜が散ってしまいます。

今年の春、できるだけ長く桜が楽しめるお天気が続くといいですね。

3月の記念日

3月3日は耳の日

1956年に、日本耳鼻咽喉科学会が、難聴と言語障害を持つ人々の悩みを少しでも解決したいという願いから制定しました。

「3・3(み・み)」という語呂と、サリバン女史がヘレンケラーの指導を始めた日から3月3日が選ばれました。

3月7日は消防記念日

1948年(昭和23年)3月7日に消防組織法が施行され、警察所管から独立した「自治体消防」組織になったことを記念する日です。

1950年に、日本の消防に関する理解と認識を深めることを目的に制定されました。

3月8日は国際女性デー

1910年(明治43年)に第7回国際社会主義者会議で定められました。

1904年(明治37年)3月8日、ニューヨークで婦人参政権を要求する運動を女性たちが始めた「アメリカ婦人デー」が由来です。

3月8日はみつばちの日

「3・8(みつ・ばち)」の語呂から、1985年(昭和60年)に全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定しました。

3月12日はサイフの日

財布の買い替えが3月に多いことと「3・12(さ・いふ)」の語呂から、財布売り場の活性化を目的として、スタイル株式会社が制定しました。

3月14日は数学(円周率)の日

円周率の近似値が3.14であることにちなんで、財団法人日本数学検定協会が1997年(平成9年)に制定しました。

3月15日は靴の日

1870年(明治3年)3月15日に、東京の築地に日本初の西洋靴の工場が創設されたことを記念して、1932年(昭和7年)に日本靴連盟が制定しました。

3月19日はミュージックの日

「3・19(ミュー・ジック)」の語呂から、1991年(平成3年)に音楽関係者の労働団体である日本音楽家ユニオンが制定しました。

3月22日は世界水の日

水資源の開発や保全に関する知識の普及や啓発を行うことを目的に、1992年(平成4年)に国連総会本会議で、3月22日を「世界水の日」とすることが決議されました。

3月22日はNHK放送記念日

1925年(大正14年)3月22日午前9時30分、東京高等工芸学校に設置された仮スタジオから、NHK第1の放送が開始したことを記念する日です。

開設当初の受信契約者は、5,455人。ラジオのあるお店などは大変にぎわったそうです。

3月23日は世界気象デー

1950年(昭和25年)に世界気象機関条約が発効したことを記念する日です。

世界気象機関発足10周年に当たる1961年(昭和36年)に、気象事業の国際的協力の意義を認識し、さらなる発展を願うことを目的に制定されました。

世界気象デーには、毎年のキャンペーンテーマに沿った普及活動が行われています。

3月25日は電気記念日

1878年(明治11年)3月25日、日本で初めての電気がともったことを記念し、1927年(昭和2年)に日本電気協会が制定しました。

3月27日はさくらの日

日本の歴史や文化、風土と深いかかわりのある桜を通して、日本の自然や文化に対する国民の関心を高めることを目的に、1992年(平成4年)に日本さくらの会が制定しました。

3月は、電気・水道・放送とインフラにかかわる記念日が多かったですね。

では、最後に各地で開かれる主なお祭りとイベントを見ていきましょう。

各地で開かれるお祭り・イベント

3月は、農作業の時期ではないためか、意外と各地でお祭りが少ない印象です。

代わって、奈良県では国家の安泰や繁栄を祈願する由緒あるお祭りが2つもあり、さすが古都・奈良と思わされました。

では、早速、日本列島を北から順に、3月のお祭りやイベントを紹介していきますね。

東北

- 塩釜神社帆手祭(ほてまつり)

宮城県塩釜市の塩釜神社で、毎年3月10日に行われるお祭り。日本三大荒御輿の一つ。

1682年(天和2年)に塩釜が大火事に襲われ、地域全体が活力を失った時に、火災の鎮圧と景気回復を願って始められました。現在も厄除けと繁栄を祈願する火伏祭です。

重さ1tにもなる大神輿を若者たちが担ぎ、参道を一気に下ったあと、市内を巡行する勇壮なお祭りです。

関東

- 水戸の梅まつり

茨城県水戸市偕楽園(かいらくえん)で2月下旬から3月末まで開催される100年の伝統ある梅まつり。

園内には、約100品種、3000本の梅の木が植えられており、開花時期が少しずつ異なるため、開催期間を通じて梅の花を楽しむことができます。

- 深大寺だるま市

東京都調布市深大寺(じんだいじ)の境内で3月3日と4日に開催されるだるま市。

正式には、「厄除元三大師大祭(やくよけがんざんだいしたいさい)」といい、比叡山中興の祖「慈恵大師」の遺徳をたたえる縁日として、江戸中期頃に始まった歴史あるお祭りです。

元三大師堂では諸願成就の大護摩供が催され、境内には大小300余りのだるま売りの露店が並びます。

日本三大だるま市に数えられる東京の春の風物詩です。

- 高尾山火渡り祭

東京都八王子市高尾山薬王院で、3月の第2日曜日に行われる火祭り。

御護摩(浄火により災厄をはらう火の行)を行うことにより、世界平和、息災延命、災厄消除、などを祈願します。

御護摩の火の上を山伏が素足で渡る荒行がみどころですが、希望すれば一般からも参加できます。

近畿

- 修二会(しゅにえ)

奈良県奈良市の東大寺二月堂で3月1日から14日にかけて行われる法要。752年(天平勝宝4年)、東大寺を開いた良弁僧正(ろうべんそうじょう)の高弟、実忠和尚(じっちゅうかしょう)によって始められたと伝えられます。

二月堂の本尊である十一面観音様に11人の練行衆(れんぎょうしゅう)が、人々に変わって罪を悔い改め、国家の安泰と万民の豊楽を祈願します。

期間中、梵鐘を合図に、二月堂の廻廊では「おたいまつ」と呼ばれる大きな籠松明が練行衆によって振り回されます。

「おたいまつ」の火の粉を浴びると厄除けになると信じられており、多くの人が訪れます。

また、3月12日深夜には、若狭の国(現福井県)の小浜につながっていると言われる若狭井(わかさい)という井戸から、観音様にお供えする「お香水(おこうずい)」がくみ上げられる「お水取り」が行われます。

- 春日祭

3月13日に行われる奈良県奈良市春日大社の例祭で、葵祭、石清水祭とならぶ日本三勅祭です。

894年(嘉祥2年)に始まった例祭で、勅使をお迎えし、国家の安泰と繁栄を祈ります。

祭りの儀式は見学できませんが、勅使参向の行列を二之鳥居付近の参道でのみ拝観できます。

明治時代の前は、申の日に行われていたので「申祭(さるまつり)」とも呼ばれます。

- 十三参り

京都市西京区、法輪寺の本尊、虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ)を13歳になる年の3月に参拝することを十三参りといいます。

虚空蔵菩薩は、知恵授けの仏さまとして信仰されており、十三参りでは福徳・知恵・音声が授かると伝わります。

- 薬師寺花会式(はなえしき)

奈良県奈良市の薬師寺金堂で3月30日から4月5日まで行われる法要。

1107年(嘉祥2年)、堀河天皇が皇后の病気平癒を薬師寺本尊・薬師如来に祈願したところ、無事に全快されました。

これを感謝し、造花を献じて花会式の法要を行ったことが始まりです。

法要では、薬師如来の周りには、梅・桃・椿などの10種類の造花が献じられます。

中国

- 岡田屋百手神事(ももてしんじ)

山口県宇部市で3月第4日曜日に行われる的射の神事。

1468年(応仁2年)、岡田屋で疫病が流行り、「鬼と書いた的に365本の矢を射込めば、悪疫が退散する」というお告げから始まったと伝わります。

九州

- 曲水の宴(きょくすい・ごくすいのえん)

福岡県太宰府市の太宰府天満宮で3月の第1日曜日に行われる平安時代の宮中行事を再現した禊祓の神事です。

曲水の庭の上流から杯が流され、平安時代の装束をまとった参加者たちは、自分の前に杯が流れ着くまでに和歌を詠み、お酒をいただきます。

まとめ

3月といえば、多くの人が連想するのは、ひな祭り、卒業式、ホワイトデーなど。

新聞で過去5年に取り上げられた中では、年度末がトップ、つづいて卒業式、ひな祭りという結果でした。

ですが、3月から連想される事柄で、新聞に掲載された回数が最も多かったのは東日本大震災です。

東日本大震災の被害の大きさと現在も被災されている方がいらっしゃることから、ランキングに入れるのがしのばれたため、あえて入れていません。

過去5年間で、東日本大震災が新聞紙上に登場した回数は582,129回と圧倒的な回数でしたが、年々数が減っている状況も見て取れました。

多くの人が巣立ちを迎える3月ですが、まだまだ忘れてはいけないことだと改めて感じた次第です。

-

3月の時候の挨拶!上旬・中旬・下旬ごとの例文と結び文100選!

春を迎える3月は、卒業シーズンでもありますね。 人生の門出を迎え、お世話になった人に感謝の手紙を書く人も多いのではないでしょうか。 ところが、いざ手紙を書くとなって悩むのが、手紙の初めの時候の挨拶