立冬と書いて、”りっとう”と読みます。

冬が立つという字からも想像できるように、冬の始まりを意味しますが、季節の始まりを「立つ」と擬人化しているところが面白いですね。

冬には、「冬将軍」という言葉もありますが、立冬という言葉からは、本当に冬将軍の立つ姿が近づいてくる、そんなイメージがふくらみます。

そんな立冬ですが2023年はいつからいつまででしょうか。

立冬の日程はもちろん、立冬とはどういう季節かについてもお届けしていきます。

立冬の由来と時期

立冬とは、日本が太陰暦だったころに、季節の移り変わりを知るために使っていた二十四節気という区分の一つです。

立冬の日というのは、この立冬という時期の始まる日(節入り日)のことです。

立冬という場合、節入り日の当日のみを指すこともありますが、本来は約15日間の期間を意味します。

2023年の立冬はいつ?

- 2023年の立冬の日(節入り日)は11月8日(水)

- 立冬の期間は11月8日(水)から11月21日(火)

年によって1日前後しますが、例年11月7日ごろから始まり、次の二十四節気・小雪の前日にあたる11月21日ごろまでが立冬の時期になります。

立冬とはこんな季節

11月の初旬と言えば、秋の陽気のちょうどよい時期ですが、暦の上ではこの日から冬に入ります。

立冬の日から、暦の上で春が始まる立春の前日までが、暦の上の冬です。

立冬に入ると、日の落ちる時間の早さに驚くことがあります。

木々も冬を越すために葉を落として春を待ちます。

気候の上でも西高東低の冬型の気圧配置が見られるようになり、冷たい木枯らしが北の方角から吹き始めます。

豪雪地帯を多く抱える東北からは、初雪の便りがあるのもこの頃。

そろそろ冬を迎える準備を始める時期ですね。

二十四節気をさらに5日ごとの季節に分類した七十二候では、立冬は次のような季節になります。

山茶始開(つばきはじめてひらく)

11月7日から11月11日ごろは、童謡たき火で歌われる1山茶花(サザンカ)の花が咲く時期となります。

中国では、「山茶(さんさ)」が椿の総称となっているため、「つばき」と読みがふられていますが、サザンカの花を指します。

もとは、「山茶花(さんさか)」と呼んでいたものが、サザンカに変化したと伝わります。

冬の花の少ない時期、サザンカの丸い花が添える白や赤・ピンクの彩りはとても貴重な存在です。

地始凍(ちはじめてこおる)

11月12日から11月16日ごろは、大地が凍り始めるほど寒くなる時期です。

空気中の水分も冷やされて、朝は霜が降ることもあり、霜柱が立つ地域もあることでしょう。

夜の冷え込みも厳しくなり始めます。

金盞香(きんせんかさく)

11月17日から11月21日ごろは、水仙の花が咲き始める頃です。

水仙は、「雪中花」とも呼ばれるほど、雪が降り積もる中をすっと咲く姿がけなげで美しい花ですね。

金盞とは金の盃という意味ですが、水仙の花の真ん中が黄色い冠のような形であることから、水仙を金盞に例えた表現です。

立冬の時期の雑学

冬が始まると、やはり体も冷えてきます。

体の冷えは万病のもとともいいますが、立冬の日には七草粥のような行事食は特にありません。

薬膳の本家、中華圏に目先を変えてみると、「立冬補冬、補嘴空」という言葉があります。

立冬を境に、栄養の有るものを食べて元気をつけて冬を越そうという意味のようです。

台湾や香港の若い女性は、夏でも冷たい物を飲まないとも聞きます。

冬は一層、温かい物を食べて、体を温めることが大切ですね。

立冬の日はココアの日

2016年に森永製菓が立冬の日を「ココアの日」と定めて、日本記念日協会にも認定されています。

確かに、冬になると温かいココアの入ったカップを両手で持ちたい、そんな気になりますよね(笑)

森永製菓さんでは、「ココアの日」キャンペーンを実施されることもあるようです。ご興味のある方は、ココアを飲んで応募してみてください!

神様の衣替え、御衣祭(おんぞさい)

神様にも季節の変わる時期に、新しい御装束(御料)に取り換える祭典があるそうです。

天照大神が御祭神の伊勢神宮は5月と10月に神御衣祭(かんみそさい)として執り行われていますが、立冬の日に御衣祭(おんぞさい)を行われている神社があります。

よく知られたところで、

- 八坂神社

- 明治神宮

- 箱根神社

など

これらの神社では、立夏と立冬の年2回、神様の衣替えである御衣祭が行われています。

炬燵(こたつ)開き

江戸時代には、旧暦の10月(今の11月)の初亥の日(はついのひ)に、炬燵や囲炉裏に火を入れるしきたりがありました。

これは、亥が陰陽五行説では『水』になるため、火災を逃れることができると信じられていたためです。

当時の身分社会を反映して、初亥の日に火入れができるのは武家のみ。

庶民は、12日後にくる2回目の亥の日をまって、炬燵や囲炉裏に火を入れていました。

また茶道の世界では、同じく11月の初亥の日に「炉開き」が行われます。

ちょうど新茶を使い始める「口切(くちきり)」の日でもあるため、口切の茶会が開かれます。

こんぶの日

11月15日はこんぶの日です。

なぜに、こんぶ?なぜに11月15日?となりますが、11月15日は「七五三」の日です。

七五三さんを迎えた子どもたちが、栄養豊富な昆布で元気に育ってほしい、昆布を食べる食習慣をもってほしいという願いから、1982年(昭和52年)に日本昆布協会が定められました。

なんだか微笑ましい話ですよね。

まとめ

「立冬」は、昔使われていた季節の区分、二十四節気の一つで、この日から暦の上では冬が始まります。

年によって1日前後しますが、例年11月7日ごろから始まり、次の二十四節気・小雪の前日にあたる11月21日ごろまでが立冬の時期です。

ちなみに

季節が冬に向かう立冬は、冷たい木枯らしが吹き始め、雪深い地方からは初雪の便りが届き始める時期です。

本格的に寒くなる前、冬を迎える準備をする時期でもあります。

立冬の冬準備が、しきたりとして残るのが、茶道の「炉開き」。

その昔、お茶を習っていましたので、「炉開き」の日は確かに特別な日だった記憶がありますが、「初亥の日」と日にちが決まっていることは知りませんでした。

真面目に習っていなかったことバレバレですね。

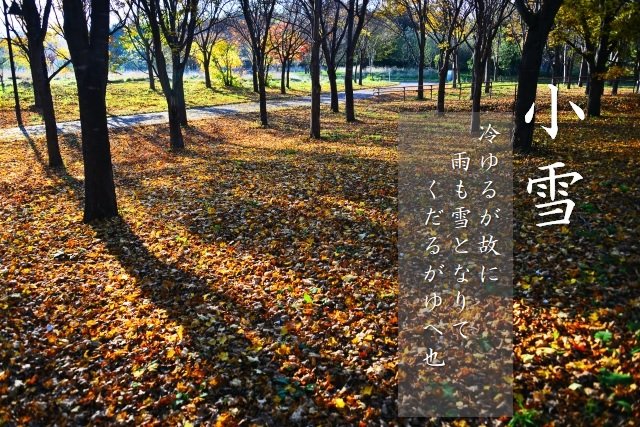

- 次の二十四節気は小雪です。

-

小雪2023年はいつ?一目でわかるカレンダーで詳しく紹介!

小雪と書いて、“こゆき”ではなく、”しょうせつ”と読みます。 そんな読み方、普段、しませんよね。 これまた、季節をあらわしている二十四節気の一つですが、なかなかマイナーな存在です。 立冬に次にくる冬の ...