11月といえば、皆さんは何を連想しますか?

調べてみると、文化祭・学園祭や七五三を上げておられる方が多いですね。

私は、ちょっと違っていて、11月で真っ先に思い浮かぶのは、年賀状の発売開始です。

このように11月から、必ず思い浮かぶことが、ありますよね。

そして、それは人によって違うこともあれば、共通することも多いものです。

そこで本日は、「11月といえば」から連想する事柄や行事・記念日などを総まとめでお届けします!

11月といえば○○!

では、早速、”11月といえば”から連想されるものには、どんなものがあるのか見ていきましょう!

なお、単に紹介しても面白くないので、過去5年に新聞各紙に掲載された回数が多い順にランキング形式でご紹介しますね。(え?それも大して面白くない?)

| 順位 | 11月といえば○○ | 掲載回数 |

| 1位 | 文化祭・学園祭 | 51,704回 |

| 2位 | 七五三 | 4,371回 |

| 3位 | 菊花展・菊まつり | 4,371回 |

| 4位 | 文化の日 | 2,533回 |

| 5位 | 新嘗祭(にいなめさい) | 2,141回 |

| 6位 | 勤労感謝の日 | 1,480回 |

| 7位 | 立冬 | 1,468回 |

| 8位 | 初霜 | 777回 |

| 9位 | 木枯らし1号 | 217回 |

| 10位 | ボジョレーヌーボー | 110回 |

日経テレコン過去5年間(2013/7/17~2018/7/16)の全国80紙の記事から検索

11月は、平均的に掲載されている件数が少なめですが、文化祭・学園祭の強さが際立つ結果。

七五三は順当な位置ですが、菊花展・菊まつりは個人的には思ってもいなかったイベントです。

私が11月と聞いて、真っ先に思い浮かべた年賀状発売は、わずかに110件と、トホホな件数でした(笑)。

では、こうしたランキングも踏まえつつ、11月といえばから連想される事柄やイベントを順番にご紹介していくことにしましょう!

11月とはこんな月です

11月の和風月名

現在は、1月から12月まで、数字が月名に入りますが、かつては月ごとに和風の名称がありました。

和風月名

- 11月の和風月名は、霜月(しもつき)です

由来は実にシンプル。

霜が降りる気候の時期だから、「霜月」になったと言われています。

ですが、これもあくまで有力な説とされており、他には、こんな説があります。

- 草花が枯れしぼむ月という意味の「凋む月(しぼむつき)」が訛った

- 末の月という意味の「末つ月(すえつつき)」が訛った

- 新嘗祭で、その年の収穫されたものを皆で食べることから「食物月(おしものつき)」を略した

“霜”という字の意味と由来が一致しているので、霜が降りるから霜月が、説得力がありますね(笑)。

ちなみに英語では、。

ラテン語の9を意味するから来ています。

11月なのに、なぜ9?と不思議に思うところですね。かつて、ローマでは3月が年の始まりだった時期があり、11月が3月から数えて9番目の月ということから来ています。

それでは、続いて11月の暦について見ていきましょう。

ちなみに

ラテン語の9を意味するnovemから来ています。

”11月なのに、なぜ9?”と不思議に思うところですね。

かつて、ローマでは3月が年の始まりだった時期があり、11月は3月から数えて9番目の月だった名残です。

11月の暦(こよみ)と祝日

続いて11月の暦について見ていきましょう。

11月は、秋の収穫を終えて、冬を迎える準備をする時期です。

アメリカでも収穫感謝祭が11月第4木曜日というのは面白い偶然です。

立冬(りっとう)

毎年11月7日ころが立冬の日で、その日から約2週間が立冬の期間です。

実際には晩秋と呼ぶにふさわしい時期ですが、暦の上ではこの日から冬に入ります。

-

立冬2023年はいつ?暦の冬の始まりをカレンダーでチェック!

立冬と書いて、”りっとう”と読みます。 冬が立つという字からも想像できるように、冬の始まりを意味しますが、季節の始まりを「立つ」と擬人化しているところが面白いですね。 冬には、「冬将軍」という言葉もあ ...

十日夜(とおかんや)

十日夜(とおかんや)は、旧暦10月10日に北関東を中心に行われてきた収穫祭のこと。

「刈り上げ十日」とも呼ばれています。

この日は、稲の刈り取りが終わって、田の神が里から山に帰る日です。

作物の育成と収穫を見守ってくれた田の神様に感謝と、次の年の豊作を願い、餅や・ぼた餅をお供えします。

旧暦8月15日の十五夜、旧暦の9月13日の十三夜、旧暦の10月10日の十日夜。

この3つを「三月見」といい、3日とも晴れて月見が出来ると縁起が良いと言われています。

十日夜に関しては、この日の天気をもって翌年の豊作か凶作を占っていました。

さすが、収穫祭の月ですね。

祝日

11月は30日と短い月ですが、祝日が2日もあります。

秋の行楽シーズンの締めくくりにふさわしい月ですね。

「国民の祝日に関する法律」

- 11月3日 文化の日

- 11月23日 勤労感謝の日

自由と平和を愛し、文化をすすめる

勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう

日本の祝日は、戦前は皇室の祭典がある日が中心でしたが、戦後は国民生活に関係のある日を祝日に定めるように変わりました。

戦前までは祝祭日でも戦後は祝日ではなくなった日が多いのですが、文化の日と勤労感謝の日は、そろって戦前も祝祭日でした。

- 文化の日は、明治天皇の誕生日で「明治節」という祝日

- 勤労感謝の日は、天皇が五穀の新穀を神に奉り自らも召し上がる収穫祭「新嘗祭」という祭日

また、文化の日は、1946年に日本国憲法が公布された日です。

(5月3日が憲法記念日ですが、こちらは1947年に日本国憲法が施行された日。)

日本国憲法の平和と文化を尊重する理念を記念して祝日に定められたということですが、明治節を選んで公布したというのが真相に近いようですね。

なお、文化の日は、博物館や美術館が入館無料になるところもあります!

お近くの博物館・美術館が無料かどうか確認してみるのもいいですね!

11月の行事など

文化祭・学園祭

文化祭、学園祭、懐かしい響きです(笑)。

夏休み前からアイディアを練りだして、夏休み明けから準備で忙しかったことを思い出しますねぇ。

今では、どの高校でもある学校行事ですが、意外と歴史は浅く、一般に行われるようになったのは戦後になってから。

一方の大学の学園祭・学祭は、戦前から行われていました。

学校教育の一環として、全員参加で毎年催される文化祭や学園祭は、世界的に珍しいそうですよ。

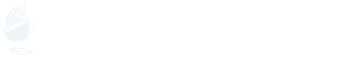

七五三

11月には、晴れ着姿も可愛らしい七五三詣でのお子さんの姿をよく見かけますよね。

七五三とは

最近では、11月の都合の良い週末にお参りという家庭も多いですが、本来は11月15日が七五三詣での日。

お参りする年齢は、

- 男の子は3歳と5歳

- 女の子は3歳と7歳の年

と決められています。

徳川5代将軍の綱吉が、長男・徳松の健康を祈ったことが始まりという説が有力です。

それだけ、昔は、身分を問わず子どもが無事に成人する率が低かったのです。

ボジョレーヌーボー解禁

最近は以前ほどお祭り騒ぎにならない気がしますが、11月第3木曜日はボジョレーヌーボーの解禁日ですね。

ボジョレーヌーボーとは、その年にフランス南部のボジョレー地方で生産される赤ワインの新酒のこと。

その年のブドウの出来具合を確認する試飲酒という役割も兼ねています。

11月の第3木曜日の午前0時に一般への販売が解禁されますが、これは販売する国の現地時間を指します。

時差の関係で、先進国の中では日本が一番に解禁を迎えます。

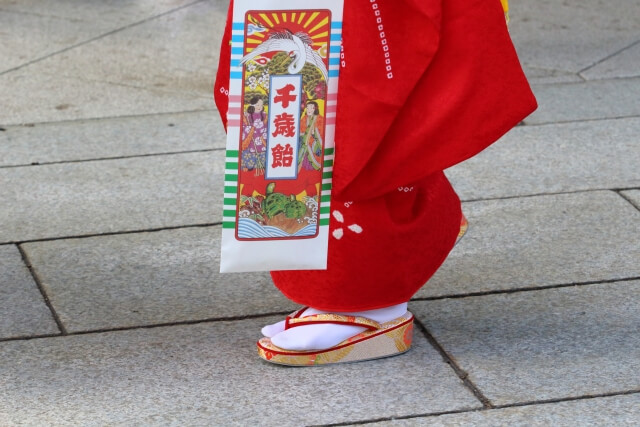

年賀状発売開始

毎年11月1日は、年賀状の発売が始まる日ですね。

年々、年賀状の郵送数は減っているようですが、それでも年賀状の発売開始のニュースは、年の瀬が近いことを教えてくれますよね。

ちなみに、年賀状の発売終了日は、年が明けた1月5日。

出していない人から年賀状が来て、あわてるということもお正月あるあるです。

書き損じの年賀状を新しい年賀状に交換してもらえるのも1月5日までですので、お早目に!

-

2021年の年賀状いつまでに出せば元日に届く?遅くともこの日までには投函を!

何かと忙しい年末。 早く出さなきゃとわかっていても、つい後回しにしがちなのが年賀状ですよね。 “年賀状を貰うのも元日が嬉しいし、せっかく出すからには、やっぱり元日に届けたい。” そんなときに知っておく ...

11月の記念日

11月1日は灯台記念日

1868年(明治元年)11月1日、日本発の洋式灯台である神奈川県横須賀の観音崎灯台の工事が着工されました。

これを記念し、1949年海上保安庁が、灯台記念日に制定。

長年、灯台に勤務した人や功労のあった人の表彰などが行われます。

11月3日はサンドウィッチの日

11月3日は、サンドウィッチの生みの親と言われるイギリスの貴族・サンドウィッチ伯の誕生日です。

また、「いいサンド(11.3)」の語呂から、サンドウィッチチェーン店の神戸サンド屋FCチェーン本部が定めました。

11月7日はソースの日

1947年(昭和22年)11月7日に日本ソース工業会が設立されました。

偶然にも、ウスターソースが100gあたり117kcal(日本食品標準成分表5訂)であることにちなんで、2013年(平成25年)に一般社団法人日本ソース工業会が定めました。

11月9日は119番の日

1987年(昭和62年)総務省(当時の自治省消防庁が、国民の消防全体に対する正しい知識と理解を深めることと、防災意識を高めることを目的に定めました。

緊急電話番号が、現在の119番になったのは1927年(昭和2年)。

それまでは112番でした。接続間違いが多かったために、局番として使われていなかった119番に変わったそうですよ。

11月10日はかりんとうの日

かりんとうの棒状の形から11月、砂糖の“糖”から10日として、全国油菓工業協同組合が定めました。

日本の伝統菓子かりんとうの美味しさを全ての年代に知ってもらうことを目的としています。

11月11日はポッキー&プリッツの日

細長いスティック菓子、ポッキーとプリッツを並べると、1111になることから定められた記念日です。

平成11年(1999年)11月11日の“1”が6つ並び日に、製菓メーカーの江崎グリコが定め、日本記念日協会に認定されました。

11月11日はサッカーの日

スポーツ用品メーカー・ミズノの直営店、エスポートミズノが募集した「スポーツ記念日」の一つです。

サッカーのさらなる普及を目的としています。

11月11日は鮭の日

『鮭』の右側つくりが、“十一十一”に分解できることから定められた記念日です。

1987年(昭和62年)新潟県村上市が、1992年(平成4年)大阪中央卸売市場の卸会社が中心となった「鮭の日制定委員会」の2組織が定めましたが、日本記念日協会が認定しているのは「鮭の日制定委員会」となります。

11月11日はチーズの日

1992年(平成4年)に日本輸入チーズ普及協会・チーズ普及協議会が制定しました。

日本でチーズが作られた最古の記録は、平安時代中期にさかのぼります。

700年10月、「蘇(そ:チーズに近い食品)」の製造を天皇が命じた記録が残されています。

新暦に置き換えると10月が11月になることと、11が並ぶ11日が覚えやすいという理由から、この日が選ばれています。

11月15日はこんぶの日

11月15日は、七五三詣での日です。

七五三のお祝いに、栄養豊富な昆布を食べて元気に育ってほしいということと、昆布を食べる習慣をもってほしいという願いから、1982年(昭和57年)に日本昆布協会が定めました。

11月7日は将棋の日

将棋好きで知られた徳川吉宗が、旧暦11月7日に「御城将棋」を行っていたことから、1975年(昭和50年)に日本将棋連盟が定めました。

11月20日は世界こどもの日

1989年(平成元年)11月20日に、国連総会で「子どもの権利条約」が採択されたことを記念し、国連が制定しました。

11月21日は世界テレビ・デー

1996年(平成8年)、国連で初の「世界テレビフォーラム」が開催されたことを記念し、同年12月17日に国連総会で宣言されました。

11月22日は大工さんの日

建築大工業界の発展と、木造住宅の振興を目的として、一般社団法人日本建築大工技能士会が定めました。

この日が選ばれた理由は、

- 11月が国の技能尊重月間

- 22日は大工の神様である聖徳太子にゆかりの日

- 11が2本の柱、二十二は土台と梁または桁を表わす

ためです。

11月24日はかつお節の日

「いい節(11・24)」の語呂にちなんで、ヤマキ株式会社が制定しました。

かつお節の使い方と上手な出汁の取り方を知ってもらうことを目的としています。

11月26日はペンの日

1935年(昭和10年)11月26日に日本ペンクラブが創立されたことを記念して、創立30周年の1965年(昭和40年)に同クラブが制定しました。

ペンは、著述家の象徴ともいえる筆記具ですが、同時に脚本作家(プレイライター)、詩人(ポエト)、編集者(エディター)、随筆家・評論家(エッセイスト)、小説家(ノベリスト)の頭文字を表している国際的な文筆者団体ペンクラブにちなんでいます。

11月28日は税関記念日

幕末、長崎と横浜に税関の前身である運上所(うんじょうしょ)という役所が設置されました。

1872年(明治5年)11月28日に「税関」と改称したことを記念し、1952年(昭和27年)、財務省(当時の大蔵省)が制定しました。

11月29日はいい肉の日

宮崎県の「より良き宮崎牛づくり対策協議会」が味と品質の良さで知られる宮崎牛をアピールするために定めました。

11月は、なんといっても知名度抜群なのは、ポッキーの日ですね!11月は、“いい”という語呂合わせが作れますから、今後、記念日はもっと増えそうです。

では、最後に各地で開かれる主なお祭りとイベントを見ていきましょう。

各地で開かれるお祭り・イベント

9月10月は秋祭りが大変多い月でしたが、11月ともなると秋祭りも一段落。そろそろ年末という気ぜわしさもあってか、意外とお祭りは少なめです。

代わりに始まるのが、イルミネーション。

冬の澄んだ空気に灯りが美しい季節の到来ですね。

では、早速、日本列島を北から順に各地のお祭りやイベントを紹介していきますね。

北海道

- さっぽろホワイトイルミネーション

- 大通公園は、クリスマスなどをイメージしたシンボルオブジェ(クリスマスまで)

- 駅前通会場は、立木の電球装飾(雪まつりの最終日2月12日まで)

北海道札幌市の大通公園、駅前通会場など数カ所で開催されるホワイトイルミネーション。

1981年(昭和56年)から始まりましたが、さっぽろ雪まつりと並ぶ、札幌の冬の風物詩です。

と会場ごとに多彩なイルミネーションが楽しめます。

東北

- 松明あかし

福島県須賀川市で、毎年11月第2土曜日に行わる松明あかしは、長さ10m重さ3tもある巨大な30本の松明に火をともす日本三大火祭りの一つ。

1589年に伊達政宗によって須賀川城は火をかけられた落城。

この戦で亡くなった人々の霊を弔うために始まった松明あかしは420年以上の伝統ある火祭りです。

関東

- 酉の市

- 一の酉 → 11月8日(金)

- 二の酉 → 11月20日(水)

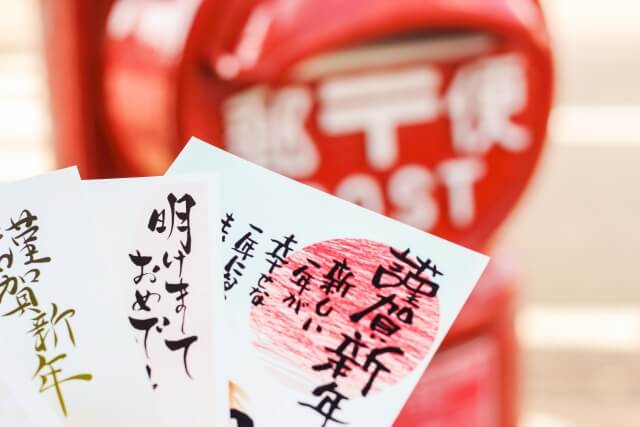

- 丸の内イルミネーション

東京都台東区の鷲(おおとり)神社が11月の酉の日に行う祭礼にあわせて立つ市。

商売繁盛を祈願して、「福をとり(酉)こむ」、「福をかきこむ」から、熊手やお亀・入船などの縁起物を求める人で大いに賑わいます。

ちなみに、2019年は

という日程で行われます。

東京都千代田区丸の内では、11月から2月までの期間、有楽町と大手町を結ぶ1.2kmの丸の内仲通りの街路樹をイルミネーションが鮮やかに彩ります。

仲通りは美観地区で街にネオンが無いため、シャンパンゴールドにきらめく電飾の美しさが際立ちます。

中部

- いどり祭り

- 参候祭(さんぞろまつり)

石川県鳳珠郡能登町の菅原神社で毎年11月7日に行われる、いどり祭りは、石川県の奇祭として有名。

稲の収穫を祝い、来年の豊作を祈るお祭りですが、お供えのお餅を毎年当番で用意します。

そのお餅をさんざんけなすことから、“いどる(いじめる)”がお祭りの名前の由来。

最後に1mもある大餅を翌年の当番の人が言いたい放題難癖をつけるのですが、そのやりとりが面白いと人気を集めています。

最後は、神職が仲裁に入って、丸く収まるのでご安心を(笑)。

愛知県設楽群の津島神社の秋祭りですが、こちらも奥三河の奇祭として知られています。

七福神が順番に登場し、五穀豊穣を祈って湯立てを行いますが、神職との問答が面白いと評判。

問答に登場する神様が、「さん候、それがしは○○に住む△△なり」と名乗ることから、祭りの名前・参候祭の由来です。

- 伏見稲荷大社火焚祭

- 嵐山もみじ祭

- 神農祭

京都府京都市の伏見稲荷大社で毎年11月8日に行われる例祭で「鞴祭(ふいごまつり)」とも言います。

火焚祭は各地でありますが、稲荷神社は鍛冶の守護神であることから、火を扱う鍛冶屋や鋳物師の信仰を集めていました。

常日頃の罪や穢れをはらい、心身を清めるために、参拝者は火焚串を奉納し焚き上げてもラうのですが、火の霊力によって願いが叶うと言われています。

京都府京都市の渡月橋上流の大堰川で11月の第2日曜日に開催されます。

嵐山・小倉山のもみじの美しさを讃え感謝し、嵐山一帯の豊かな史跡や文化を紹介することを目的としており、天竜寺や野々宮神社などからも船が出されます。

他に、能楽・舞楽、嵯峨大念仏狂言、長唄などが色とりどりの船の上で競演され華やかなお祭りです。

大阪府大阪市の少彦名(すくなひこな)神社で11月22~23日に行われる例大祭。

少彦名神社は、中国の医薬の祖・神農(しんのう)と、日本の医療の神・少彦名をお祀りしています。

1822年に大阪でコレラが流行したときに、薬種問屋が集まり「虎頭殺鬼雄黄圓」(ことうさっきうおうえん)という丸薬を作り、「神虎」(張子の虎)の御守と一緒に神前祈願の後施与したことを起源とします。

現在でも、家内安全無病息災のお守りとして厄病よけの張り子の虎が授与されます。

中国

- ひろしまドリミネーション

- 萩時代まつり

広島県東広島市で、11月中旬から1月3日まで開催される、ひろしまドリミネーション。

平和大通りや本通り商店街、並木通りなどの市内各所で「おとぎの国」をあらわした電飾が楽しめます。

山口県萩市で毎年11月第2土曜・日曜日に開かれます。

長州藩の大名行列を忠実に再現した時代行列が萩市内を練り歩きます。

椿町の金谷天満宮周辺では出店も出てお祭り気分を盛り上げてくれます。

九州

- 唐津くんち

- 八代妙見祭り

佐賀県唐津市の唐津神社の秋季例大祭で、長崎くんち、博多おくんちと共に日本三大くんちの一つ。毎年11月2日から4日の3日間行われます。

巨大な鯛・かぶと・龍・船などをかたどった14台の曳山が町内を練り歩き、唐津市が最も盛り上がるお祭り。

熊本県八代市、八代神社で11月22~23日に行われる秋の例大祭。九州三大祭りの一つで、ユネスコ無形文化財に指定されています。

約5mの亀蛇が首を振りながら道を清めて歩く神輿の渡御式が有名。

また、神幸行列の獅子舞は、中国色が強く、国内では珍しい様式です。

11月のお祭り、何だか奇祭が多いような。

農作業もなく、収穫後の作業も一段落し、ゆっくりとお祭りを楽しめる時期だったからかもしれませんね。

まとめ

11月といえば、多くの人が連想するのは、文化祭・学園祭、七五三、ポッキーの日など。

新聞で過去5年に取り上げられた中では、文化祭・学園祭が、一番件数が多いという結果でした。

次いで七五三、菊花展と続きます。

秋の行事も一段落、来月はいよいよ年の瀬・師走。

そんな合間の月のせいか、11月の行事や風物詩が新聞で取り上げられている件数は、全体的に少なめでした。

11月1日には、年賀状が発売開始です。

12月に入ると一気に気ぜわしくなります。11月は、せめてのんびりと過ごしたいですね。

-

12月といえば何?連想する言葉から行事・記念日まで総まとめ!

12月といえば、皆さんは何を連想されるでしょうか? 私は、とりあえず、12月と聞くだけで、とたんに気ぜわしく、焦りを感じてしまいます。 12月は、何といっても1年の締めくくりの月な上に、クリスマスもあ ...